|

天神社 地図

金谷山 常光寺 地図

八幡神社 地図

不動院(大日堂) 地図

専立寺 地図

長谷本寺 地図

大中公園 地図

春日神社 地図

環濠集落と有井弘法井戸 地図

正行寺 地図

磐園陵墓参考地 地図 ⇒⇒⇒

天神社

|

|

|

|

天 神 社 の 由緒 天神社は古来より、天神宮と称きれて いま した。やがて明治以後、勅命により天神社 天神宫绿起書によれば第十代崇神天皇の御代の御鎮座である。 現存する御本殿の最も古い棟札は貞応元年 (一二二二年)のものである。 御本社は高皇産霊神。神皇産神。津速産霊神をおまつかしている。 この神々は「古事記」 や「日本書紀」に造化の神として記されている。 又、本居宣長著「玉鉾百首」にも 「神の道は高皇産霊神・神皇産霊神のお働きに始まる」 天神社の神様は「産霊 (むすび)」の神様で、ものごと成就・祈願達成,緣結び・合格祈願等 又、当地「高田」の地名は平安時代初期「蓼田郷(たでたごう)」と称して いたが、天神宮 の主祭神「高皇産霊神」の「高」と「蓼田」の「田」とをとって「高田」と称されるようになったとも |

|

|

|

|

金谷山 常光寺

|

|

|

|

当寺は、浄土宗金谷山無量寿院常光寺と号し、 寺地は中世の高田城内に位置し、 開基は二代高田城主當麻参河守為長文明三年 (一四七ー年)辛卯四月ニ十三日の草創 という。 開山は本蓮社盛誉公和上人である 宝暦五年十月(一七五五年)再興になる本堂は、 昭和三十八年十二月に焼失した。 境内墓地には、戦国の世に散った城主並びに一族郎党を慰める天文二十四年(一 五五五年)六月十五日、三代城主為国建立の三界萬霊六字名号碑があり、参河為長 と刻せる五輪塔の為長の墓をはじめ天正、文禄、慶長、元和時代の墓碑が多い。 井原西鶴の「好色五人女」 で知られる 「八百屋お七」のモデルになったと言われ る「志ち」の墓があり、「延宝九年辛酉歳二月四日本室理誓信女位」 と刻む。 なお、お七の数珠を秘蔵してきたが、本堂炎上の際焼失した。 その数珠の親玉には「享保十年十月十四日しち菩提」の銘があった。 西鶴が伊勢に向かう途中、当地に宿泊した際にこの逸話を聞き、それをモデルと して書き上げたのが、お七の物語であるという。 また、江戸末期高田新町の文人で漢籍に通じ草書をよくし、 和歌、 俳句、 詩もよ くして門入千人余と言われこの地域の文化の興隆と子弟教育に力を注いだ、「西島 庄右衛門」が天保二年七月に死亡した際、 その葬儀には門人干人が参列したと記録 に残っており、門弟有志二百人の寄付により建立された 「西島先生墓」が境内西側 の墓地にある。 |

||

|

|

| 八百屋お志(七)の墓 | |

|

高田城址 高田城は、永享4(1432)年、有井城主(ありい)であった 高田兵庫頭為貞(本姓当麻氏)が室町幕府6代将軍 足利義教の命により築城しました。 その後、 大和武士 として成長し、応仁・文明から戦国時代にかけて活躍しました。 天正8(1580)年、 織田信長の指出検地に従わず、 所領を没収され、つづいて、筒井順慶の侵攻にあい、 天正11(1583)年8月、高田城主一族は滅んだと 伝えられています。 隣接する常光寺の墓地には、 戦国 将士の三界萬霊碑(天文24(1555)年)が祀られています。 城地は現在のJR桜井線と和歌山線にはさまれた 常光寺池付近一帯と考えられます。 |

|

|

|

八幡神社

|

|

不動院(大日堂)

|

|

|

|

買言宗、御室派で本尊は大日如来である。 昔は、金輪山證菩提寺(こんりんざんしょうぼだいじ)と言い聖徳太子の建立といわれ、 城主為長は、応仁の乱以来、大和武士 の有力者であった。 傍の馬冷池の名は、戦陣往来に際して馬を洗い冷やしたことに由来すると伝えられる。 本堂は五間四面の寄棟造り、 本瓦葺。本尊大日如来は、鎌倉時代の優秀作。 當麻氏滅亡後は当寺の沿革は明らかではないが江戸時代中頃には村中の支配す る村堂となり、住職もいたようだが途絶えがちであった。 明治六年廃寺となるが大正五年頃再興され大正十一年に廃寺になった吉野郡 野迫川村の寺号(不動院)を譲り受け現在の寺名となる。 本堂(大正十四年四月二十四日、 国指定重文) |

|

|

| 大和高田 からくり時計 |

専立寺

|

|

|

| この寺は、高田御坊といわれ、慶長五年(一六○○)の創建。蓮如上人による

大和布教以来の一向宗道場を、本願寺直属の掛所御坊として門前町を形成した。 この頃、大和布施(葛城市)に進駐してきた大名·桑山氏は、この地で城下町的 施政を行い、古来の農村的本郷に対し、商工町·寺内町として発展せしめた。 文化文政の頃には、戸数二百余、付近村落の経済的中心となり、近代商工都 高田の母体となった。 現在、専立寺は表町通りに面して東向きに建ち、左側に豪華な彫刻を施す寛政 六年(一七九四)建立の表門、右寄りには御坊格の貢宗寺院にふさわしい天明六 年(一七ハ六)建立なる太鼓楼があり、両著は寛政六年建立の重厚な築地塀でつ ながれている。 かつて表門を西に進めば壮大な本堂があったが、天保九年(一ハ三八)の火災に より、鐘楼、広間、 座敷、 台所などとともに焼失した。 表門の前には石橋が残り、 かつ表門、築地塀、太鼓楼は一段高めの石垣の上に あり、境内の周囲には堀がめぐらされていたことを知り得る。 これらは真宗寺院 が城塞的な伽藍をとっていた寺内町特有な構えの名残をとどめるものである。 大和ではこれだけ近世成立の寺内町遺構が残る例は少なく、 特色ある歴史的景 観を形成し、うるおいと歴史を感じさせる町並みを醸し出している。なお表門、 太鼓楼、築地塀は、 一括して大和高田市の文化財に指定されている。 |

||

|

|

|

|

高田御坊の 櫓の太鼓 叩きゃぽんと鳴り ぼんと響く 雨情 野口雨情(1882~1945) 詩人。「船頭小唄(枯れすすき)」の詩で 有名。「七つの子」「赤い靴」「十五夜お月」 「しゃぼん玉」「波浄の港」 など、大正中期 に、北原白秋・西条八十らと並んで三大童 謡・民謠詩人と称された。 そうした大正期に、大和を訪ね高田寺内 (現在・南本町)の安川新平氏宅に逗留し た雨情が、高田御坊 の鼓楼で打つ太鼓の 音を耳にして作った詩である。 專立寺開基400年の年、西曆2000 年を期に、200年ぶりに改修なった表門 築地塀・太鼓楼を背景に、ここにその記念 として安川守氏(大中南町) 所有の野ロ 雨情自筆の軸を詩碑として建立。 |

表門大屋根 旧鬼瓦 文化11年(1815)の銘があり、当時の亀瀬・. 藤井村(現在の王寺町藤井)の豪商2人が表門瓦 一式を寄進したものである。 今回の改修工事では、当時の様式を忠実に復元 し、すべての瓦を新規に焼いて葺いている。 この鬼瓦で、当時の高田御坊專立寺の勢力のほ どがうかがえる。 2001年3月25日 |

|

|

|

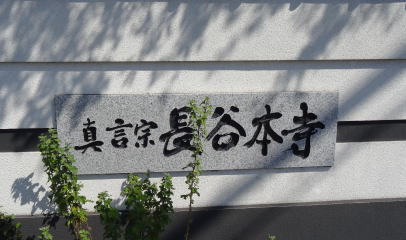

長谷本寺

|

|

|

|

この横大路は「難波(大阪)より京(あすか)に至る大道を置く」(日本書紀) とあ るように、古代から開かれた大和、河内を東西に結ぶ大道である。大和朝廷 ー飛鳥時代には、外国使臣がさかんに往来し、異国文化を伝えた国際路線で あった。中世からは、長谷寺、富麻寺参詣や大神宮信仰が一般に流行し、 長谷街道、伊勢街道と呼ばれるようになった。 また、長谷本寺が観音堂と呼ばれたのは、長谷本尊と同木 で作られた、十ー面観音を本尊とするからだといわれている。 |

|

|

| 本尊 十一面観世音菩薩の仏足 |

|

|

大中公園

|

|

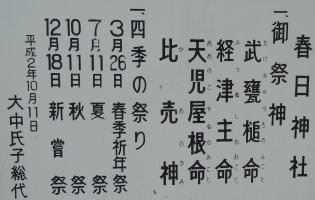

春日神社

|

|

|

|

|

|

| 大和高田の民謡伝承碑 | 静御前めぐり | 腰掛石 |

| 弁慶の七つ石 義経主従が一休みしたと伝えられる。 おごる平家をうちほろぼして、源氏の時代をつくるのに一番手柄のあった源義経が気の毒にも、兄の頼朝の はじめ、義経は京都から尼崎市の大物浦へ、そこから舟て四国。九州へ逃げる途中、嵐に遭い、大阪の住吉浦 てもまあなぜに、義経一行がこの高田へ足を向けたかということは、義経の大事な人、静御前の母、議礒野禅尼 さて、この大中の社の前で休んだ 一行の人数は、だいたい十人ぐらい だったということや。 義経、静、武蔵坊弁慶、常陸坊海 尊、駿河の次郎、伊勢の三郎、亀井の六郎、片岡経春、佐藤忠信と荷 物持ち さしず役の弁慶が 「気をつけねば磯野には鎌倉方の追っ手がまわっているかも知れぬのて、伊勢の三郎を物見 しばらく息を入れてこれから先の思案をしましょうぞ」といい、残る七人が境内の七つの石に腰をおろ すことをすすめ 義経主従が、これから先の苦労を思いながら、刻を過ごした腰掛石が今も、大中のチャンチャン社に残る弁慶の |

||

|

|

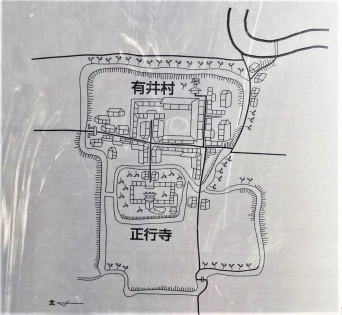

環濠集落と有井弘法井戸

|

|

| 環濠集落と有井弘法井戸

大和平野の中心部には、水を湛えた堀で村を囲んだ、いわ ゆる環濠集落が多くみられる。 中世において、水利と村落自衛のために造られたと考えら れる。 大和高田市にも、松塚、土庫、藤森、 池尻、岡崎、磯野など に環濠がのこっているが、なかでも、二重環濠の有井が有名で ある。 ここは、文明年間、 一向宗連如に帰依した営麻為網が、 居館 をこぼち正行寺とし、 寺と村を囲む二重環濠集落となった。 しかし、いずれの環濠集落も、住宅開発などにより、 姿を消し つつある。 なお、この屋形は弘法大師伝説の弘法井戸といわれている。 |

|

|

正行寺

|

|

|

|

|

、