平等寺地図

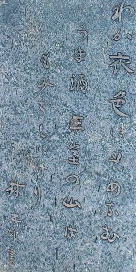

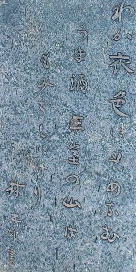

7 わが衣 色にそめなむ

|

|

|

|

| 歌 柿本人麻呂 巻7−1094 筆 林房雄 地図 |

我衣 色服染 昧酒 三室山 黄葉為在 |

わがころも いろにそめなむ うまさけ みむろのやまは もみぢしにけり |

わが衣 色にそめなむ うま酒 三室の山は もみぢしにけり |

| 自分の着物をその黄葉の色で彩り染めよう。三室の山はもう もみぢしてしまったのだから。 うま酒・三輪山の枕詞 三室山・三輪山 |

| 歌碑は山門を入り、すぐ左手にある。 |

|

|

|

|

| 平等寺 | 二重塔(釈迦堂) |

元大神神社神宮寺であった平等寺は、上宮太子の草創、慶円上人の中興と伝えられて いる。とくに慶円は鎌倉初期にここを真言宗の道場として秘法を修め、三輪流神道を開 いた。そのため多くの同行者が集まり、三輪別所と呼ばれた。室町期にはいってこの寺 は、南都大乗院の末寺となり、三輪一山の支配権を握るようになった。近世にはいり80 石を与えられている。しかしこの寺は明治初年の神仏分離のあおりを最もひどく受けた 寺院の一つて、見る影もなくなり石垣を残すのみとなった。現在の寺は明治以来、 幾多 苦難の道をたどりつつ法灯を守り続け、昭和52年5月平等寺を復称し、立派な本堂が 建立された。 |

|

| 西に面した山門に扁額に「三輪山」、向かって右門柱に「平等寺」、左右の石柱に「三輪清浄」 「一相平等」とある。 三輪山には三輪明神・平等寺・大御輪寺が鼎立していた。平等寺は中世近世を通じて実質的 な神宮寺として一山の実権を握り、社務を管掌していた。 慶応4年=明治元年(1868)3月に政府による神仏分離令がでると平等寺は最もひどく廃仏毀 釈の被害にあい、明治3年4月に追放となり仏具・経典等殆どうしなった。この廃仏のおさまった明 治23年(1890)6月1日翠松庵移転し 現在に至った。 昭和53年6月4日に今の本堂を再建され「三輪山平等寺」との寺号を掲げた。 |

|

| 平等寺は慶円上人時代は、字平等寺一帯に多くの伽藍の建立をみた真言宗派の寺であった。 境内の広さは南北328m、東西490mもあった。 のち江戸期には「大乗院御門跡御末寺」と称され、興福寺に属していた。 |

|

| 平成16年に800年ぶりに再建され、中央に生身釈迦像、平等寺仏足石、インドダルマ寺伝来 の仏舎利を祀る。 |

|

|

|||

| 室町時代の古図 三輪山平等寺 旧境内は東西500m、南北330m |

|||

|

|

|

|

| 旧境内に近いところから西方向に向かって立ったところ 山は畝傍山 |

|

|

|

|

|

| 不動の滝 徳川時代には、修験道の霊地として大峯山に向う修験者が、境内にある不動の滝 (別名多楽多楽滝・たらたらたき)にうたれ行をした。 |

||

| |

不動の滝⇒⇒⇒ |

| 全動画⇒⇒⇒ |