|

| 紫香楽宮址碑 |

|

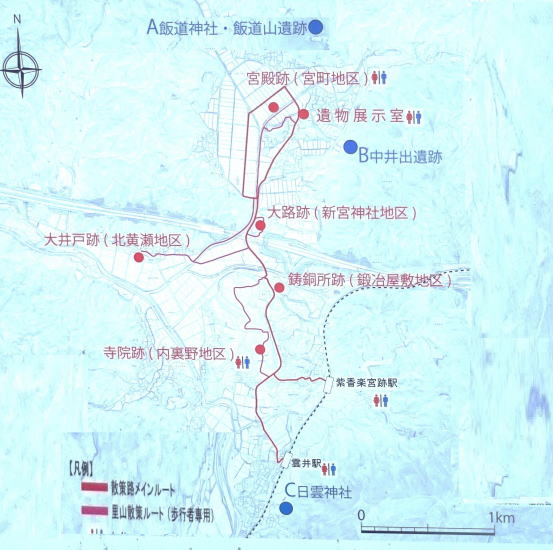

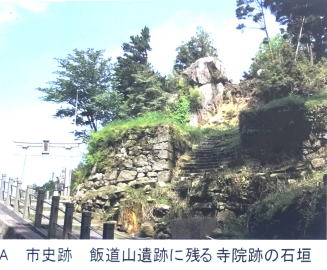

| 紫香楽宮の所在する雲井地区は、多くの文化財が残されています。 A市史跡飯道神社?飯道山遺跡 …甲賀を代表する山岳寺院で、中世以降も山岳修験の霊場として 栄えました。 史跡内には慶安2年(1649)建立の極彩色の神社本殿や寺院跡の石垣が残されています。 B県史跡信楽古窯跡群(中井出遺跡)… 室町時代末から江戸時代初めの古窯で、2基が発掘されて います。 日常雑器の他、水差等の茶陶が出土したことが知られています。 C日雲神社 … 江戸時代には、牧・黄瀬?宮町村の氏神として信仰を集め、境内には、嘉元4年(1306) の銘を持つ市指定の石灯籠や江戸時代中期に建立され国登録文化財の本殿が建っています。 毎年9月の第1土曜日の夜に「太鼓踊り」が奉納されます。 |

|

|

|

|

|

| 国史跡 紫香楽宮跡(宮殿跡(宮町地区))の朝堂推定CG |

| 天平13年(743)聖武天皇の決断により恭仁京の造営が中止されると、それまで離宮で あったこの地で大仏造営の詔(みことのり)をだした。紫香楽宮が 実質的に首都としての役割を果たすようになった。しかし、地震や山火事などが相次いだ ため、結局3年後には平城京へ再び都が移された。大仏も現在の東大寺に建造された。 紫香楽宮は聖武天皇が大仏建立を発願した地であり、その礎石配置は東大寺とよく似て いると言われ、宮町遺跡からは長大な建築跡や7000点もの木簡が発見されている。 宮跡は当初、甲賀市黄瀬・牧地区にあったとされ、国史跡となったが、近年の調査で宮町 遺跡が実際の所在地と考えられるようになり、史跡の範囲も広がった。 |

| 平城京 710〜740年 恭仁京 740〜744年 難波宮 744年 紫香楽宮 745年 平城京 745〜784年 長岡京 784〜794年 平安京 794年 |

| 紫香楽宮は、天平14年(742)から聖武天皇によって造営された都で、有名な大仏建立の詔は、天平 15年(743)にこの地で発せられました。 天平17年(745)には、首都として位置づけされましたが、相次ぐ地震や火災により、造営から3年あ まりで奈良の平城宮へ還都され、いつしかその場所さえ忘れ去られた幻の都になっていました。 しかし、近年の発掘調査で東西1.7kmX南北3 kmの範囲に関連遺跡が相次いで発見され、大型建物 の存在や7000点を超えて出土した木簡等の内容分析から、本格的な都であったことをうかがい知るこ とができました。 「宮町地区」を中心に5地区、約26. 6haが国史跡指定を受け、田園と里山の中で守られています。 |

| 大仏建立の詔【現代語訳】 国の銅を尽くして盧舎那仏を鋳造し、大きな山を削って安置する堂を建てる。それは、世の中に仏法 を広め、自分の智識に協力してもらい、皆で菩薩の境地に至るためである。 天下の富を持つものは私で、天下の権力も私が掌握している。 この富と権力をもってすれば、尊い盧舎那仏を造るのはたやすいことであるが、真意に至るものでも ない。 かえって民を疲労させるだけである。 智識の気持ちを持つ者は、幸福が訪れるよう 1日 3回、盧舎那仏を拝むのである。 もし、ー枝の草や一握りの土でも良いから造営に参加したいと思う者がいれば、役人はそれを妨げて はならない。 このことを全国に知らせ、私の想いを広く伝えよ。 |

|

|

|

|

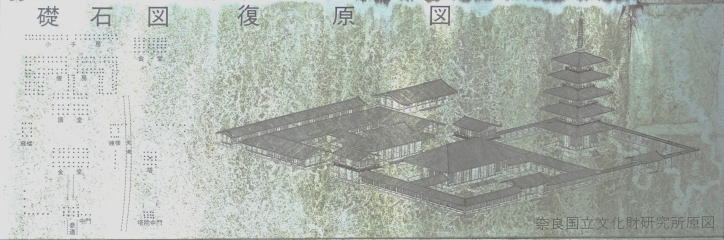

| 国史跡 紫香楽宮跡(寺院跡 (内裏野地区))の礎石 |

|

|

| 紫香楽宮(甲賀寺跡)PR動画立命館大学経済⇒⇒⇒ |

| 紫香楽宮は、聖武天皇の時代に造営された宮都です。 ? 天平14年(742)に離宮建設が開始され、天平15年(743)10月には、甲賀寺の造営と併せて大仏建立 が発願されました。 ? 翌年の11月には甲賀寺での式典で天皇自らが大仏の芯柱の綱を引いたことが記録され、工事は 順調に進んでいたと推測されますが、天平17年(745)5月の平城還都とともに、甲賀寺の大仏建立は 中断され、改めて奈良の東大寺で工事が再開されます。 「内裏野」と呼ばれる丘陵には、江戸時代から大きな礎石と古瓦の出土が知られ、大正15年(1926)に 宮殿跡として国史跡になりました。 しかし、その後の発掘調査で、礎石配置が東大寺の伽藍配置と類似し、恭仁宮跡に創建された 山城国分寺跡と同笵瓦が出土することから、現在では寺院跡であることが判明しています。 さらに、金堂と講堂の建築時期が異なることや、8世紀後半に伽藍南半が焼失し、堂塔は再建され なかったこと等も分かっています。 ! 調査の結果、この寺院跡は大仏のために創建された「甲賀寺」または、平城還都後に「甲賀宮国分 寺」として記録に現れる寺跡のいずれかと考えられます。 また、寺院遺構は、広大な内裏野丘陵の南半に位置し、北半の解明が待たれていましたが、平成29年 (2017)に寺院の北方約300mで行なった東山遺跡の発掘調査で、南北長が50m以上の巨大な掘立柱建 物跡が見つかり、寺院遺構との関係が注目されています。 |

|

| 中 門 (ちゅうもん) 寺院の南辺外囲の門を南門 (南大門)といい、これを通過し主要な伽藍に至る際の門をふ つう中門とよんでいる。本遺跡の場合、南大門ほ未発掘であり、中門のみが知られている。 中門は完全に残った礎石からみて正面三間、奥行三間、:恐らく二重;の楼門と思われる。 中門の東西から回廊が出、それぞれ、北に折れ金堂をとりまいて経楼、鐘楼にとりついている |

|

| 金 堂 (こんどう) 金堂は、本尊を安置する堂で、七堂伽藍中最も重要な建物である。 周囲より一段と高い基壇上に、1.5m前後の大きな礎石をすえて、金堂 の威厳を示している。正面七間、奥行四間の建物で、現在神社の立つ 中央部が本尊を配した内陣と思われる。金堂の東西に、中門かうまわ った回廊がとりついたらしい。恐らく盧舎那仏はこの堂宇の本尊として 造顕計画されたのであろう。 |

|

| 東海自然歩道の標識 |

|

|