若草山地図

鶯塚古墳

|

|

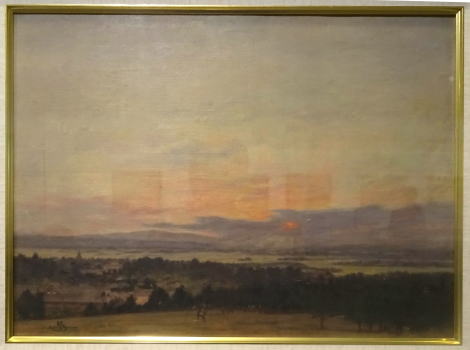

| ≪奈良の夕景≫ 大村長府 大正時代(20世紀)頃 カンヴァス、油彩 39..0x 54..0cm 奈良公園の東端に位置する若草山の風景である。鹿もまばらな小高い山の眼下には奈良市街が広がり、 はるか後景には大和の山並みも望む。雲間から挿し込む光が、夕闇に閉ざされかけた西の空を茜色に染 め上げ、美しい色彩の諧調を生み出している。光と影が生み出す一瞬の情景をドラマティックに捉えた作者 晩年の作品。 奈良において洋画が描かれ始めるのは明治も末年、日本の近代洋画の幕開けから遅れることほぼ半世 紀後のことである。こうした中、奈良の初期の洋画家として知られているのが、大和郡山市(旧矢田村)出身 の大村長府である。「長府」は父の郷里(山口県)に因んで付けた名で、幼名は徳松という。父玄周は17歳で仏 門に入り、明治維新後は還俗して矢田坐久志玉比古神社の神職を務めた。長府は水彩画もしたというこの 父親の感化を受けながら、生来得意だった画業を志して19歳の時上京、洋画家の本多錦吉郎に学び、明治 美術会第1回展(1889年)に ≪寺院≫(所在不明)を出品している。その後帰郷して、絵画の本質を求めて古今 東西の哲学や文学などを探究した。 創作活動については遺品が少なく不明な点が多いものの、堅実で写実的な作風を生かした肖像画や 「春日祭」「修二会」といった神事や法要などに取材した作品から、≪奈良雨中ノ藤図≫のように自然の機微を 捉えた風景画まで、幅広い作品を手がけていた様子がうかがわれる。そしてその根底には、「絵画とは主観 と客観を超えて真理を見ること」という、東洋哲学にもとづく大村独自の絵画観を見てとることができる。晩年は 、その真価を問うべくイギリスのロイヤル・アカデミーやフランスのソシエテ・デ・ザルティスト・フランセなど欧米 の展覧会に出品すべく果敢に挑んだ。 奈良県立美術館 特別展 大和の美より |

|

|

|

|

| 標高342m、面積33万㎡、全山芝生に覆われた三段重ねの山、三つ重なって見えることから三笠山とも呼ばれる。 春日大社の神の山春日山の手前にある御蓋山とは異なる。 山頂から大和盆地の眺めはすばらしい。 芝山は奈良の年中行事として毎年1月の第4土曜日に若草山焼を行う。 |

|||||||

| 若草山の頂上に築造されたほぼ南面の前方後円墳で、全長103m前方部幅50m、後円部径61mの規模である。 二段築造の墳丘には葺石や埴輪がある。埋葬施設は明らかでないが、以前に前方部西南隅で石製斧や内行花文鏡等が 出土している。 古墳の周辺には陪塚とかんがえられる円墳や方墳が三基確認できる。 4世紀末に丘陵頂部に築造された典型的な前期古墳である。 |

|||||||

| 清少納言の「枕草子」に記されているうぐいすの陵がこれといわれ、古墳の名もこれからきている。 左の写真は、前方後円墳の後円の位置に立ち前方を見ている。

|

|||||||

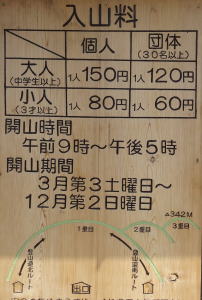

| 日にちによるが、若草山に入山できる時には料金を支払い一気に頂上から東大寺などを眺めながら、 駆け下りることができる。 右に階段があるが、若草山の芝の感触を楽しみながら下る事ができる。 |

|||||||

若草山 (標高342) 山頂の前方後円墳、 鶯塚古墳 (国史跡) 測量図を作製したところ、 前方部の前面に陸橋でつながある出島状の施設がある 3月刊行の「奈良市埋蔵文化財調査年報」で発表した。 鶯塚古墳は古墳時代前期末(4世紀後半)に築かれた前方後円墳。観光地化して 写真から3次元モデルを作製し、それを図面化する手法を使った。 その結果、同古墳は全長約104m、2段築成の前方後円墳と判明。さらに、前方部 った。高さは約1・3mと低いため、大型古墳に付属する「陪家」と呼ばれる小型古 (同約111m)などでは前方部の側面に付属し、周囲からは家形、水鳥形、船形など の形象埴輪が出土してい 陸橋のない島状施設があり、水鳥形埴輪が出土。いずれも鶯塚古墳と同じ古墳時代 前期末の築造で、水辺で行われる祭祀を古墳で再現したとみられる。 鶯塚古墳の付近では戦前、船をかたどった石製品の船首部分(約14cm)が見つ 柴原さんは「山頂に築かれた鶯塚古墳は、大和盆地だけでなく、北の木津川流域 点として河川交通を掌握した氏族・ワニ氏との関係が想定できる」と話している。

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

若草山の山焼きの火は、ろうそくからたいまつへ、そしてかがり火へと移されて山まで運ばれる。お祭りの晴 れやかさとは裏腹の厳かな「火のリレー」をする。 午後5時過ぎ、山伏姿の奈良法師に扮した県職員10人や、東大寺、興福寺の僧、春日大社の神職が行列を 行列は山のふもとを流れる吉城川にかかる水谷橋を越えたところで、灯明から小さなかがり火に移された火 無事を祈る神事が済むと、たいまつの火は背丈ほどの大たいまつに引き継がれる。これを僧と神職が約100m 約200発の花火が終わって、山肌が赤々とし始めると、人々は山を下り始める。すべての行事が終わり、33ha |

|

/