| 磐余の道 |

| 大津道 |

| 大坂道 |

| 上ツ道 |

| 日下の直越道 |

| 巨勢道 |

| 磯城の道 |

| 下ツ道 |

| 太子道 |

| 竹内街道 |

| 竜田道 |

| 丹比道 |

| 都祁山道 |

| 多武峯街道 |

| 中ツ道 |

| 山の辺の道 |

| 山田道 |

| 横大路(伊勢街道) |

| 紀路(高野街道) |

橿原市教育委員会

NPO法人八木まちづくりネットワークより

| 下ツ道 中ッ道 上ッ道 | 丸山古墳 | 太子道(筋違道) |

| 横大路 | 竹ノ内街道 | 奈良盆地の古道と都 |

奈良盆地の古道と都

|

|

|||||||||||||||||||

| 奈良盆地の古道と都 橿原市教育委員会 NPO法人八木まちづくりネットワークより |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

八木札の辻街

|

|

||

| 西国三十三所名所図会 八木札の辻街(つじ・江戸時代) 地図 |

|||

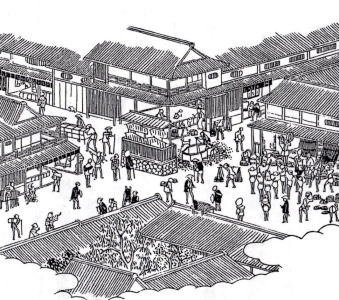

| 中央の建物が東の平田屋。 奈良盆地には古代から、東西に横断する横大路、南北に縦断する上ツ道・中ツ道・下ツ道という幹線道路が存在していた。 近世・江戸時代になると、横大路を含む、河内から伊勢に通じる道は、初瀬街道または伊勢街道と呼ばれるようになった。また下ツ道は 、中街道と呼ばれ、北は奈良を越えて山城まで達し、南は吉野・紀伊方面に通じていた。この二つの街道の交差点が「八木札の辻」である。 江戸時代中期以降「八木札の辻」界隈は、伊勢参りや大峯山への参詣巡礼などで特に賑わっていた。 そのシンボルが札の辻に立つ旧旅籠「東の平田家」である。 今は「八木札の辻交流館」として再生。 旧旅籠(西)・ホテル河合 。 横大路⇒

|

|||

| 八木札の辻交流館(市指定文化財東の平田家(旧旅籠))は、八木札の辻の交差点に建っています。

古文書・構造手法などから18世紀後半~19世紀前半頃に建てられたと考えられています。 江戸時代には「八木・木原屋、嘉右衛門」という屋号の旅籠で、大阪から八木を通り、伊勢に至 るまでの宿泊所を示した「大阪浪速講伊勢道中記御定宿附」という冊子の中で、「浪速講」に属す る正規の宿として紹介されていました。 旅籠を営んでいた当時は、1階が接客および主人の居室部分として、2階が宿泊施設として利用 されていました。 橿原市は平成22年6月に指定文化財に指定した後、土地を購入し、建物は所有者から寄贈を受 けました。そして平成23年度に整備工事を行い、平成24年7月から「八木札の辻交流館」という 名称で一般公開しています。 |

|||

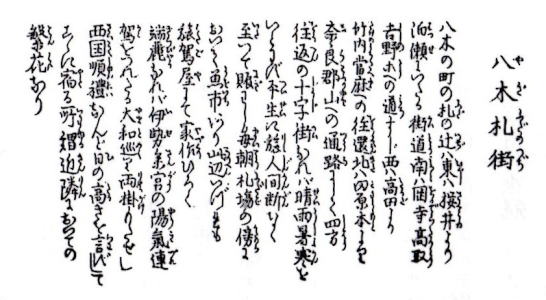

| 四方往返の十字街 木付近 寺川の左岸を南にまっすぐとると八木の町にくる。下ッ道はここで横大路と交叉す る。ここもまた「チマタ」とよばれたと思われるが、古代の史料には、この付近を示 す地名があらわれない。その西南、南八木町に国分寺があるが、総国分寺東大寺に対 して、大和の国分寺であったのだろうか。国分寺近くに八木寺跡と推定される八木廃 寺がある。国鉄畝傍駅近くの春日神社境内には礎石があり、付近一帯から和銅頃の瓦 の出土をみている。 近世になるとこの交叉点は札の辻とよばれ高札がかけられた。『西国名所図会』に は、「八木の町の札の辻ハ東ハ桜井より泊瀬まいりの街道南ハ岡寺高取吉野山への道 すじ西ハ高田より竹内当麻への往還北ハ田原本より奈良郡山への通路よろしく四方往 返の十字街なれバ……」という説明をつけている。初瀬·伊勢詣が盛んであった繁華 な頃の名残りをとどめるように、二階建ての旅籠の建物も現存する。南東の角には廃 井があるが、この井戸は名所図会にみえる。この札の辻を中心として形成された八木 に濠がめぐらされていたことは、周辺を注意して歩くと、今日では廃水路となってい るその遺構をたしかめうる。 札の辻より少し北に下ッ道、つまり近世中街道が少し道幅を拡げている場所がある。 こに市がたったのであろう。近くに「草臥(くたぶれて)て宿かる比(ころ)や藤の花」という |

|||

| 奈良時代、平城宮朱雀門から朱雀大路を南下すると、下ツ道と呼ばれる街道になり、そのまま吉野を抜けて熊野方面へ通じていた。 その途中、伊勢街道と交差する「札の辻」は交通の要衝で、中・近世になると一帯は商業で栄えた。今の橿原市八木町あたりである。 この交差点が「札の辻」と呼ばれるようになったのは、多くの人々が行き交う場所だったので、ここで「おふれ」を書いた高札を立てて掲示 していたからという。 辻は江戸時代の絵入り観光案内書「西国名所図会」にも「八木札街(やぎふだのつじ)」として載っている。鳥瞰図となっている辻の絵には、 交差点の真ん中に高札が立ち、角には2階の窓に沿って長い手すりの付いた旅籠が描かれている。この旅籠は、今も外観をほとんどその まま平田家住宅として残っていて、お伊勢参りの人々でにぎわった当時をしのばせる。 松尾芭蕉や本居信長、吉田松陰も歩いたと、記録に残されている。 下ツ道を南へ下ると「おふさ観音」がみえてくる。 |

|||

|

八木には、札の辻を中心に古い町並みが残っています。 その中には「市指定文化財東の平田家(旧旅籠)」のほか、4棟の登録文化財があります。 また、初瀬街道沿いには、「センタイバ」という名で伝えられている場所があります。 そこでは伊勢神宮に参詣する「御蔭参り」の人々に、八木の町民たちが湯茶や食事を 振舞っていたといわれています。近年までその場所には、伊勢神宮参詣の道案内とし て設置されたたけ太神宮灯籠(だいじんぐう)が残されていました。 |

|||

| 愛宕祭 8月23,24,25 18時~21時 春日神社(地図) | |||

|

| 閤門の前で行われる儀式k |

紀路(高野街道) 地図

|

|

| 束明神古墳 | 下ッ道 | 軽のチマタ |

| 森王墓古墳 | 奈良盆地の古道と都 | 森カシ谷遺跡 |

| 孝謙天皇 | 市尾宮塚古墳 |