| |

| 全国に約2千3百社あるという住吉神社の総本社である。 また、下関の住吉神社、博多の住吉神社とともに日本三大住吉の一社である。 当社は、毎年の初詣の参拝者の多さで有名である。別名住吉大神宮といい、当社で授与される神札には住吉大神宮と書かれている。 |

| 大和政権の外交・航海に関連した神社で、遣隋使・遣唐使の守護神としての役割を果たしていた。 |

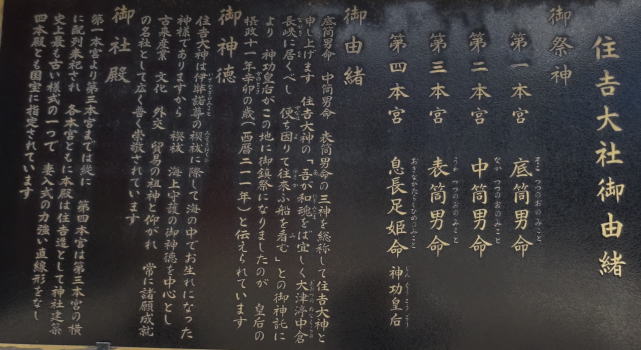

| 本殿は住吉造りで、四棟(四つ本宮)が並び、いずれも国宝に指定されている。 主祭神は、 第一本宮 底筒男命(底筒之男命) 第二本宮 中筒男命(中筒之男命) 第三本宮 表筒男命(上筒之男命) 第四本宮 神功皇后(息長足姫命・おきながたらしひめ) 南門・東楽殿・南楽殿・石舞台(重文) 摂社 大海神社本殿(重文) 底筒男命・中筒男命・表筒男命を総称して墨江三前大神(すみのえのみまえのおおかみ)としている。墨江とは、住之江であり住吉 のことである。住吉の吉は古くはエと読み、住吉はスミノエと読んだが、平安時代頃からスミヨシと読むようになったという。 合わせて住吉神あるいは住吉三神と呼ばれている。 現在は、住吉三神と神功皇后を合わせて住吉大神とされている。 延喜式神名帳 並名神大 月次相嘗新嘗 明治の社格 官幣大社 |

|

|

| 祭神 第一本宫 底筒男命 第二本宫中筒男命 第三本宫表筒男命 第四本宫息長足姬命(神功皇后) |

|

|

|

||||||||

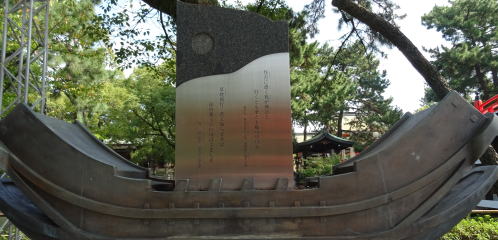

| 住吉大社のシンボル 反橋(そりばし) 住吉の象徴として名高く太鼓橋とも呼ばれている。長さ20m、幅5.5m、高さ3.6m現在の石の橋脚は 慶長年間淀君が奉納したものと伝えられている。 池の畔に川端康成「反橋」の文学碑が建っている。

|

|||||||||

|

| |

|

住吉大社と阪堺電車⇒⇒⇒ |

| 全動画⇒⇒⇒ |

|

|

|

|

|

| 第四本宮(国宝) | ||

| 御社殿(ごしゃでん)・住吉鳥居 御社殿は、第一本宮より第三本宮まで縦に、第四本宮は第三本宮の横に並ぶという他に例をみない縦並びの配置で、各本殿は住吉造りといわれる 神社建築史上最古の特殊様式で、四棟は国宝に指定され描く本宮の渡殿(わたりでん)・幣殿は重文に指定されている。 住吉造というのは、丹塗(にぬり)・檜皮葺き・直線型妻入式造で切妻の力強い直線をなした屋根に置千木(おちぎ)と四角の堅魚木(かつおぎ)を 五本備え周囲に回廊なく、板玉垣をめぐらし、さらにその外に荒忌垣があり、正面で、住吉鳥居という特有の四角鳥居に接続している。 |

||

|

|

|

|

| 石舞台(重文) | 神楽殿 |

| 石舞台 日本三大石舞台の一つで、舞楽を演奏するところ。南門・東西楽所とともに慶長12年(1607) 豊臣秀頼が奉納された。 |

|

| 能 玉井 彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと/前ワキ)は、兄で ある火蘭降尊(ほのすそりのみこと)に借りた釣り針を使って 海辺で釣りをしていたところ、 その釣り針を魚に取られてしま う。兄に釣り針を返せ、と責められた彦火々出見尊は、海中 の都に探しに行く。 都に着いた尊が玉井の傍にある桂の木 陰で佇んでいると、豊玉姫(前シテ)と玉依姫 (前ツレ)が水 を汲みに現れる。二人は尊に素性を尋ねると、その高貴な姿 に心を惹かれ、宮中へと案内する。宮中では姫たちの父、海 神からもてなしを受けて、いつの間にか三年の月日が過ぎて いった。尊はそろそろ国へ帰ろうと、 海路の案内を乞うと、海 神が供をして陸地に送り届けようと言い、 用意の間しばし待 つように言って去る。 用意が整うと、天女の姿で現れた二人 の姫(天女)は潮の満ち引きを自在に操る二つの玉を、 海神 (後シテ)は探し物の釣り針を捧げて舞楽を奏すると、大きな 鰐に尊を乗せて陸地へと送り届けたのであった。 能楽⇒ |

|

|

| 石灯籠 境内の石灯籠は600余基に達し、その形もすこぶる壮大なもの、優雅なものなどが多い。名家になる題字を刻んだものも ある。 |

|

|

|

| 遣唐使進発 | |

|

|

|

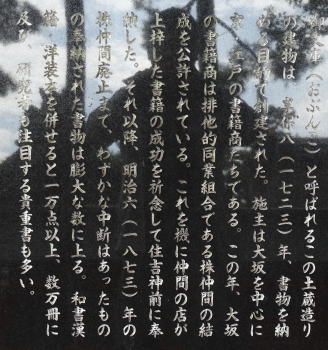

| 住吉御文庫(すみよしおぶんこ) 二階建て・土蔵造りの御文庫で、享保8年(1723)に三都(大阪・京都・江戸)の書林が奉納、 大阪最古の御文庫。 |

|

|

|

|

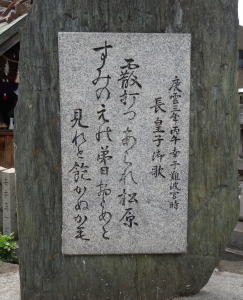

| 霰松原の由来 霰松原の名は『万葉集』巻一(六五)天武天皇の第四皇子である長皇子の 霰打つ あられ松原 住吉(すみのえ)の 弟日娘(おとひをとめ)と 見れど飽(あ)かぬかも の歌などでよく知られています。 この地は、奈良 平安時代は海に沿った堺まで続く松原で、白い砂と 松の緑は四季を通じて素晴らしい景観をみせ、多くの人々が訪れ、 大坂と河内南部や紀州方面を結ぶ街道としても重要で「岸辺の道」、室町 後期からは「紀州街道」と呼ばれていました。 住吉名勝保存会 |

|

|

紀州街道は 江戸時代 大阪と和歌山を連絡する大 動脈として整備された. から堺筋を南に下り 天下 茶屋住吉大社の前を通っ て堺に入り大阪湾に沿っ て和歌山に至るのがその経 路であり 参勤交代の大名 や商人達でにぎわった.。 かつて 住之江のあたり はすぐそばまで海岸線がひ ろがり 霞松原(あられま つばら)と呼ばれた白砂青 松の景勝地があった。 |

|

|

|

|

摂津国 御祭神 坐摩大神 (五柱の神の総称) 生井神 ・福井神・綱長井神・波比岐神・阿須波神杜 神功皇后新羅より御帰還の折、淀川南岸の大江田簑島 後の渡辺の地に奉祀せられたことに始まる。 延喜式神名帳には攝津国西成郡の唯一の大社と記され、 往吉より産土神として今日に至る。 坐摩(いかすり)の語源は、土地又は居住地を守り給う 意の居所知(いかしり)が転じたものと伝わる。 天正十年(一五八二)豊臣秀吉の大坂築城の際替地を 命ぜられ、寛永年間現在地に遷座。現在の鎮座地名を 渡辺と称するのは元の地名が移されたことによる。故に 全国の渡辺・渡部等の姓の発祥の地とされる。 明治天皇御降誕に際し宮中より御安産の御祈願を仰せ つかり、秋季大祭当日(旧暦九月二十二日)皇子無事 御降誕あらせられる。明治元年、明治天皇大阪行幸の折 当社に御親拝になり、境内での相撲を天寛遊ばされる。 昭和十一年官幣中社に列せられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 陶器神社 |

|

| 明治天皇聖躐(せいちょく) |

|

|

|

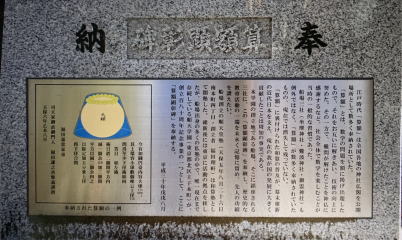

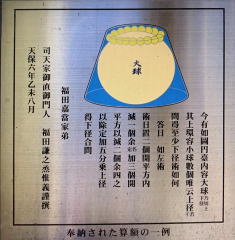

江戸時代「算額」は全国各地の神社仏閣を公開 場所として数多く奉納されていた。 「算額」とは、数学の問題を額に掲げ出題した もので、それをお互いに解きあい、技術の向上に 努めた。その一方で、 難問が解けたことを神仏に 感謝するなど、社会全体で数学を楽しむことが 当時の一般的な習慣であった。 船場三社 (坐摩神社・難波神社・御霊神社)も 例外ではなく、「算額」が数多く奉納されていた ものの、現在では消失して残っていない。 「算額」に裏付けられた和算の普及が、幕末維新 の近代日本を支え、現在の我が国の発展に大きく 貢献したことは周知の事実である。 本学園の創立地である船場、そこに鎮座される 三社に、この「算額顕彰碑」を奉納し、歴史的な 教育活動の一端を末永く記憶に留め、先人の功績 を讃えたい。 船場創立の順天堂塾 (天保五年八月二十六日 南本町四丁目・創立者 福田理軒) は和算塾とし て開塾した。維新後には東京に活動の拠点を移し、 たが、船場出身の多くの私塾の中で、唯一現在まで 存続している順天学園(東京都北区王子本町)が、 創立百八十周年記念事業の一つとして、ここに 「算額顕彰碑」を奉納する。 平成三十年戊戌八月 |

|

|

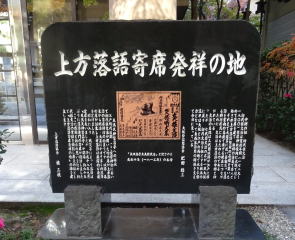

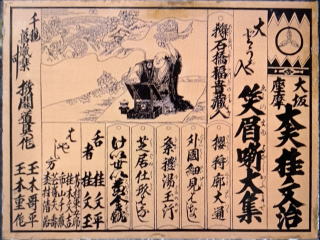

| 「大坂座摩太夫桂文治」と記された文化十年(一八一三)の番付 | |

| 中興の祖桂文治 初代桂文治は寛政年間(一七八九~一八00)坐摩神社境内に大阪で初めて寄席を建て、 抜群の話芸で名人と称され上方落語繁栄の基礎を築いた。 |

|