|

| 図は、2014-4-11 朝日新聞より |

| 小山田古墳 | 百済大寺があった吉備池 | 八角形の大王墓 なぜ | 大官大寺 |

| 飛鳥・藤原の寺 | 僧寺と尼寺 | 小山廃寺 | 百済 |

| 吉備池 | 額安寺 | 2つの大官大寺 |

百済大寺地図

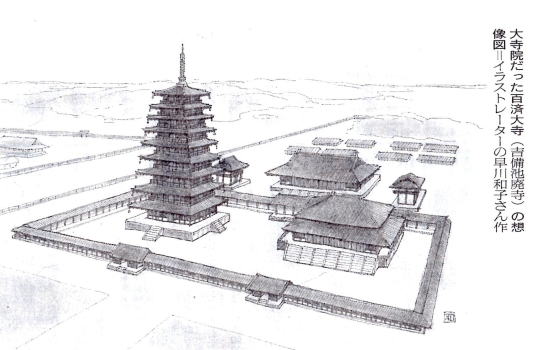

| 百済大寺は舒明天皇11年(639)天皇が発願し、日本で最初に天皇が建立した寺。 百済大寺は、天武天皇2年(673)移築されて髙市大寺と称するようになり、さらに、藤原京のころは、移築されて 大官大寺となる。 |

| 九重塔があった寺は、百済大寺・高市大寺・大官大寺の三か所。 九重塔は高さ100mほどあったとみられ、現地の標高60m、香具山が152mであり、香具山とほぼ同等の高さ であったとみられる。 |

| 天皇が建立した寺、大官(国営)寺の推移 | |||||||

| 時代 | 舒明天皇 | 天武天皇 | 文武天皇 | 元明天皇 | |||

| 建立場所 | 吉備池 地図 | 高市郡 | 飛鳥 地図 | 平城 地図 | |||

| 名称 | 百済大寺 (639) 舒明天皇が 発願 |

⇒ | 高市大寺 (673)改称 ↓ 大官大寺 (677)改称 |

⇒ | 大官大寺 (697~707) 伽藍完成 |

⇒ | 大安寺 (710)平城遷都 に伴い大安寺とし て移転 |

| 塔 | 九重塔 | 九重塔 | 九重塔 | 七重塔 | |||

| 備考1 | 移築 | 名称変更 場所不明 |

移築 |

奈良の都に 移った時に 焼けた |

|||

| 備考2 (2つの大官大寺⇒) |

場所は木之 本廃寺か |

711年、完成を 見ず焼失した。 文武天皇の 大官大寺が 焼失したの で天武天皇 の大官大寺 を残し大安 寺につながる。 |

|||||

| 由緒沿革 | |

| 大官大寺 (大安寺伽藍縁起) |

舒明天皇11年2月 百済川の側(ほとり)に、子部(こべ)の杜を切り排(ひら)きて、寺家(じけ)を院し、九重塔を建て、三百戸の封を入れ賜い、号して 百済寺と曰う。此の時、社の神怨みて火を失し、九重塔並びに金堂の石の鴟尾(しび)を焼き破る。 |

| 日本書紀 | 舒明天皇11年7月詔して日はく、今年、大宮及び大寺を造作(つく)らしむとのたまふ。則(すなは)ち百済川の側を以て都處とす。是を以て、西の民 (おおみたから)は宮を造り、東の民は寺を作る。 舒明紀11年12月 小紫美濃王・小錦下紀臣訶多麻呂を以て、高市大寺造る司に拝す。 |

| 大官大寺 (大安寺伽藍縁起) |

天武6年 改高市大寺、号大官大寺 |

| 扶桑略記 | 天武天皇12年 移百済大寺。建高市郡夜倍村。 改名日大官大寺。 |

| 大官大寺 (大安寺伽藍縁起) |

文武朝 天皇九重塔立、金堂作建、並丈六像奉造之。 |

| 大官大寺 (大安寺伽藍縁起) |

和同3年冬 移大官寺于平城 |

| 続日本書紀 | 元明天皇和同3年3月 始めて都平城(なら)に遷す。 |

| 扶桑略紀 | 元明天皇和同4年 大官等寺幷藤原宮焼亡。 |

|

百済大寺は、『書紀』によれば造営後まもなく九重塔が建ち、舒明の死後、皇極朝の元年には、近江 と越の役夫を徴して造営をすすめた。百済大寺はこれまでの飛鳥寺・四天王寺などとなり、天皇の発 願による最初の大寺である。この寺はのちに、飛鳥岡本宮の南にいとなまれた飛鳥浄御原宮の宮域と 百済大寺=大官大寺は、蘇我氏がほろびてのちに、飛鳥寺をとえた寺格をもつ、飛鳥の中心的な寺院と なっていく。 |

| 大官大寺 | 2つの大官大寺 | 百済大寺 |

| 大官大寺 | 大安寺 | 小山廃寺 |

| 年表677年 |

| 大官大寺 | 2つの大官大寺 |

p