|

|

|

|

| 平安初期の貞観五年(八六三)に神泉苑で行

われた御霊会で祀られた崇道天皇(早良親王) 伊予親王、藤原吉子、藤原広嗣、橘逸勢、文屋 宮田麻呂の六座に、吉備聖霊と火雷天神を加え た八座、即ち八所御霊を出雲路(上京区)の地 に奉祀したのが始まりである。 いずれも無実の罪などにより非業の死を遂げ た人物で、疫病流行や天変地異はこの怨霊によ るものと考えられ、それを鎮めるために御霊が 祀られた。 当初、御霊神社(上御霊神社)の南にあった ことから下御霊神社と呼ばれるようになったと いわれ、以後、社地を転々とし、天正十八年(一 五九〇)に豊臣秀吉の命により当地に移転した。 古来より、京都御所の産土神として崇敬され、 享保年間(一七一六~一七三六)に霊元天皇か 当社に行幸し、震筆の祈願文を納めている。 本殿は、寛政三年(一七九一)に仮皇居の内 侍所を移建したもので、表門は、旧建礼門を移 境内の垂加社には、江戸時代の神道家、山崎 斎を祀っている。 |

| 災害や疫病が繰り返し流行し、不安が広がった平安時代。人々は貴人

たちの怨霊が原因だと考え、たたりから免れるための祭事「御霊会」を 開くようになった。記録上最も古い、863年に神泉苑で行われた御霊会は、 神社は「疫病退散の神社」として知られ、医学が発達した今も不安を しずめる願いが受け継がれている。 |

|

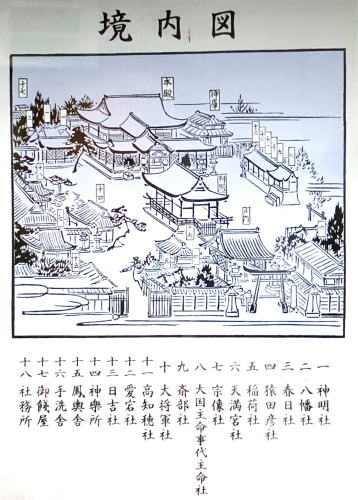

| 下御霊神社 本殿 幣殿 拝所 南北廊 拝殿

現社殿は、天明八年(一七八八)の大火で旧社殿が焼失した後、再建されたものである。 本殿は天明八年に仮皇居の聖護院宮において造営された内侍所仮殿(ないしどころか 本殿、幣殿、拝所そして南北廊が、屋根をそれぞれ交錯させて一連の内部空間をつくる 年代が古く貴重である。 また、拝所の前方に独立して建つ拝殿は、寛政十年に造営されたものである。 |

|

|

|

|

|

|

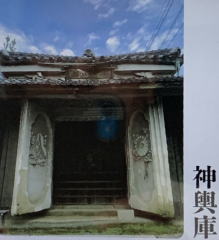

| 神物寶庫(しんぶつほうこ)

これは神輿や祭具を保管する蔵(神庫) です。 天明八年(一七八八年)の大火によりまたもや内裏をはじめ公卿の邸宅、多くの 家屋が焼失し当社も罹災しました。 ただ幸いなことに土蔵だけは扉を締め る事で火災を免れ、宝永の大火(一七〇 八年) の翌年に東山天皇 霊元上皇より 賜った大宮神輿など現代では再現不可 能な貴重な祭器が無事でありました。 元々は宝永の大火後に建てられました が、その当時の境内絵図ではこの場所に は違う建物がありますので、天明の大火 後に社殿造営に伴い現在の位置に移築 したと考えられます。 |

|

|

|

| 下御霊神社⇒ |

|

川原寺で憤死した伊予親王とその母藤原吉子の霊をなだめるため、承和6年(839)出雲路に創祀された 中世は今の京都府庁のあるところに社地があったが応仁の乱で焼亡したので、天正18年(1590)現在の地に 伊予親王は桓武天皇の第三皇子で、平城天皇の異母弟。母藤原吉子は藤原南家藤原是公の娘で桓武天皇 夫人。平城天皇の時代の807年(大同2年)、反逆の首謀者であるとして母藤原吉子とともに川原寺(弘福寺)に |