|

奈良時代、遣唐使として2回も唐に渡り、日本史の教科書にも登場する吉備真

備が、留学中に書いたとみられる墓誌がみつかった。わずか7文字から、知られ

ざる日中交流史の一場面が浮かび上がってきた。

奈良時代に遣唐使船で留学生 として唐に渡り、帰国後、日本の政権中枢で活

躍した吉備真備(695~775)が筆をとったとみられる墓誌(死者の簡単な伝記)が、

中国でみつかった。 所蔵する博物館などが25日、北京で発表した。 8世紀前半

に留学

生として中国滞在に書かれた可能性が高いとされ、真備の書とすれば国

内外で初めて確認されたことになる。

中国人の墓誌の銘文を、日本人が書いたことが確認されたのも初めて。これま

で真備の留学生活を探る史料は乏しく、

古代東アジア関係の実像を伝える貴重

な史料として注目される。

墓誌は、広東省にある民間の博物館が2013年に入手。長さ35cm、幅36cm、

厚さ8.9cmの石に計19行、328字が楷書で刻まれていた。唐王朝で外国使節

の接待などをつかさどる「鴻蘆寺(こうろじ)」という役所の中級官僚だった李訓の

墓誌で、開元22(734)年6月20日に死去し、同年6月5日に洛陽の郊外に葬られた

と記される。

末尾の1行に「秘費丞褚(じょうちょ)思光文」と「日本国朝臣備書」とあり、文章を

考案したのが中国人の褚思光で、実際に書いたのが「備」と呼ばれる日本人と読

み取れる。所蔵者らによれば、中国の文化財当局などの研究機関が墓誌を鑑定し、

日中の複数の研究者が留学期間や用語の使い方、字体などから総合的に検証し、

真備が書いた可能性が高いと判断した。

吉備真備は、のちの菅原道真と並ぶ学者政治家で、儒教や兵法などに通じてい

たとされる。右大臣となり、81歳で死去した。

気賀保規·明治大学東アジア石刻文物研究所長(中国史)は「真備が書いた墓誌と

みて間違いない。日中関係史を考えるうえでの貴重な史料だ」と話す。

(北京=高田正幸)

この墓誌は、都の長安で外国使節の接待などにあたる鴻蘆寺という役所の役人

だった李訓のためにつくられた。 734年6月に病気で死去し、洛陽郊外に葬られた。

中国人の官僚の墓誌を、日中両国の文化人が共同で作成した異例の記録でもある。

2004年に西安で発表された日本人留学生「井真成」の墓誌に書かれた文字数は171

字。李訓墓誌の情報量は圧倒的に多い。

井真成の死去も同じ734年の正月だった。

真備の留学期間は717年から20年近くに及んだ。

中国の歴史書によれば、真備

は鴻蘆寺に招かれた教師から儒教や歴史などを教わったとみられる。墓誌がつくら

れたのと同じ年の10月に帰国船に乗ったとされ、真備が帰路に洛陽に立ち寄ったと

みても矛盾はない。東野治之,武田科学振興財団杏雨書屋館長(日本古代史)は「鴻

蘆寺で勉強した真備が李訓からお世話になった可能性があり、その訃報に接し、ゆ

かりのある真備が筆をとったのかもしれない」とみる。

奈良時代の基本史料「続日本紀」は「わが国の学生で唐国に名前をあげたのは

真備と阿倍仲麻呂の2人だけ」と伝える。東野さんは「真備の唐での実績は詳しくは

分からなかったが、墓誌を書くのに選ばれるほど評判になっていたのでは」と話す。

字体や書きぶりが、初唐の三大書家の一人、褚遂良(596~658)に似ているとの見

方もある。真備が椿遂良の書を学んだ可能性も指摘され、書道関係者からも注目

されそうだ。

今回の発表は、 公的機関が調査や発表の主体となったのではない。 気賀澤保規

·明治大東アジア石刻文物研究所長が4年前から情報を集め、墓誌を所蔵している

博物館をつくった実業家に接触し、熱心に共同研究を呼びかけるなど民間交流の

成果でもあった。

2019-12-26 朝日新聞 (塚本和人)

墓誌

|

有力者が亡くなったときに姓名や先祖、位階、官職、事績などの情報

を石などに記した墓の埋納品。中国では唐代(618~907)に盛んにつく

られた。来世での身分証明書という 宗教的な性格とともに、盗掘されて

も被葬者が特定できる目的もあった とされる。近年、西安や洛陽などで

開発が進むに伴って発見が相次いで いる。日本でも7~8世紀の墓誌が

みつかっている.。

|

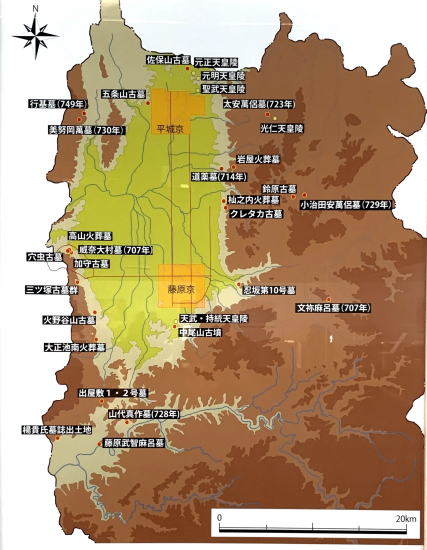

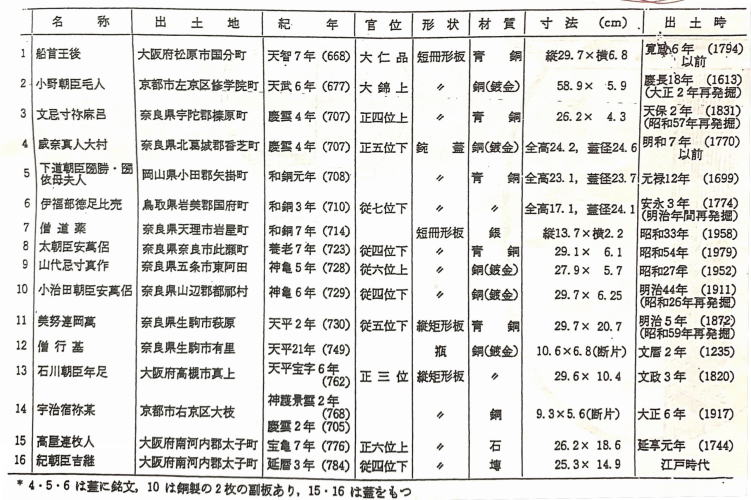

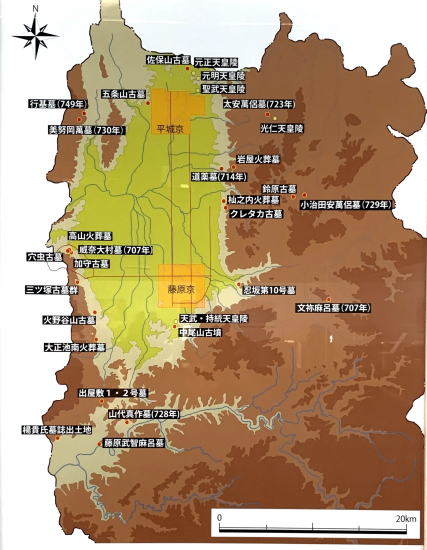

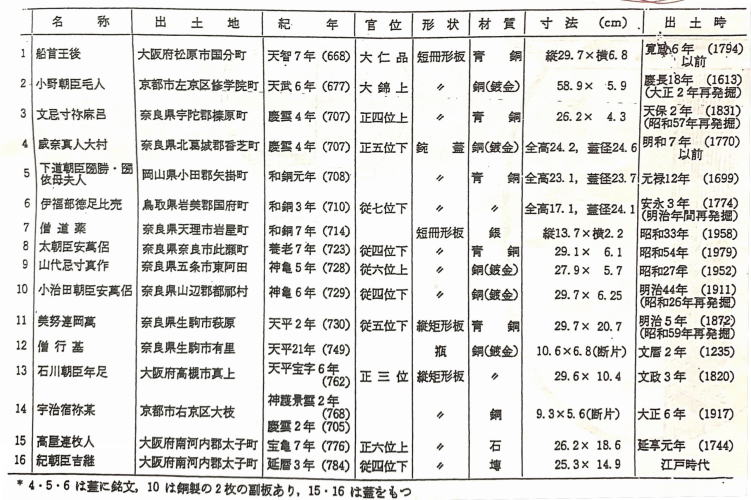

現在のところ、日本最古の年紀をもつ墓誌は、戊辰ぼしん・(668)年と記

された船首王後(ふねのおびとおうご)の墓誌である。丁丑 (ていちゅう・677)

年と記す小野毛人(えみし)墓誌と同じく、死後しばらく経った後に製作され

たと考えられるものの、導入期の墓誌であることに違いはなく、これらはす

でに中国とは異なる短冊形の形態をとっている。この短冊形の慕誌の流

れを追っていくと、文様などがなく、表裏両面に刻字するものから、片面のみ

に刻字した文祢麻呂墓誌(ふみのねまろ・707年)を経て、罫線を伴う

太安萬侶墓誌(723年)に引き継がれる。その後は、山代真作是誌(やましろ

のまさか・728年)、小治田安萬侶墓誌(729年)のように、周縁の装飾や、

副板を伴うなと\新たな要素が加わる。これら墓誌は、のちに天平尺と呼ば

れる大尺(だいしゃく)の一尺(29.6 cm)を前後する長さであり、規格性が高い。

一方、美努岡萬基誌(みののおかまろ・730年)は、長さ一尺前後ではあるが、

それらに比べ幅広な点に違いが認められ、より中国の墓誌との類似性が高い。

こうした幅広の形態は、8世紀後半の高屋牧人墓誌(たかやのひらひと)や

紀吉継言継墓誌といった石製・塼による墓誌にも共通する特徴である。 |

墓誌とは、葬られる者の名前や生前の地位、経歴などを金属板、塼、骨蔵器

などに記したものである。日本古代の墓誌は、後漢に始まるとされる中国の墓誌

に淵源(えんげん)をもつものだが、その形態や内容が、同時代のものと比べて

大きく異なることはよく知られている。そのことは、持統天皇、文武天皇、

元明天皇の代へと薄葬の風が強まりをみせることと無関係ではなく、日本におけ

る内的な要因が、より簡素で独自の墓誌文化を生んだ。

日本の墓誌は、飛鳥時代の終わりごろに端を発し、奈良時代に一定の上位階

層の人々の間で採用される。太安萬侶墓誌のような金属板の墓誌の主は、基本

的に四位以下の官人で占められる。つまり、それら墓誌は、天皇を頂点とする

律令期の墓制の中に位置づけられたものであった。一方の天皇を含む最上位層

の人々は墓碑を立てていたと考えられる。 |

|

| 以上奈良県立橿原考古学研究所展示パネルより |

| 日本古代の墓誌(現存するもの) |

|

|

■吉備真備をめぐる年表

695年

下級役人の下道(しもつみち)朝臣国勝の子に生まれる

710年 平城京へ遷都

717年 遣唐使の留学生として入唐

734年 李訓墓誌を書く。帰国へ

738年 橘諸兄が右大臣に。政権内で活躍

741年 のちの孝謙(称徳)天皇の教育係に

746年 「吉備朝臣」の姓を賜る

750年 筑前(現.福岡県)守に左遷

752年 遣唐副使として再び入唐

754年 大宰府へ左遷

756年 筑前に怡土(いと)城を築く(768年に完成)

760年 藤原仲麻呂、太政大臣となる

764年 恵美押勝の乱

766年 称徳天皇,道鏡政権下で右大臣に

775年 81歳で死去

|

|