|

| ≪雨實童子図≫ 江戸時代?延宝6(1678)年 絹本着色1幅 91.9 x 37.8cm 雨宝童子は神仏習合の神で、天照大神が日向に降り立った際の姿といわれ、大日如来の化身とも される。また、伊勢内宮の祭神(天照大神)の象徴として、中世以降、盛んに造像化された。通常、頭頂 に五輪塔をのせ、左手に宝珠を持ち、右手に宝棒を持つ童子の姿で表される。本作では、伸びやかな 墨線による象りや、細部まで施された丁寧な彩色によって、おおらかな尊像の姿を端正に描き出している。 湛海(たんかい 1629〜1716) 江戸時代の僧。生駒・宝山寺中興開山。伊勢国生まれ。正保2(1645)年、江戸の永代寺に入り、同寺 焼失の際は復興に尽力。寛文4(1664)年京都に歓喜院を創建し独立するが、円忍律師の教えを受け、 堺の神鳳寺(大鳥神社)で戒めを授かる。その後修行を続け、延宝6(1678)年生駒山に入り、寺を再興。 仏像・仏画の制作にも優れた。 奈良県立美術館 特別展 大和の美より |

役行者(えんのぎょうじゃ)

|

| 吉水神社の役行者 |

|

| 奥明日香古道芋峠 に祀られている役行者 |

|

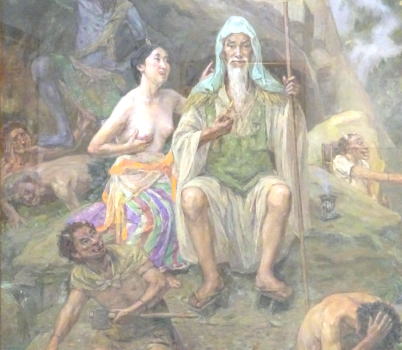

| 中澤弘光 ≪誘惑≫ 昭和29(1954)年站10回日展 カンヴァス、油彩 1面 162.1x I303cm 京都や奈良などの古都を好み、たびたび訪れた中澤だが、風景のみならず各地に伝わる歴史や伝説 に着想を得た作品も残している。本作は坪内逍遙の戯曲「役の行者」に取材したもの。ー言主神の母で ある魔女が、絶世の美女となって修行の旅から戻ってきた修験道の開祖である行者を堕落させようとす る場面が描かれている。中澤は、この制作のために行者ゆかりの奈良・吉野へ赴き、現地の風景や、 蔵王権現や孔雀明王などの画像や彫刻を見て歩いたという。物語の一場面が臨場感豊かに描き出さ れている。 |

| 中澤弘光 東京生まれ。曾山幸彦、堀江正章に学び、明治29 (1896)年東京美術学校(現・東京藝術大学)に入学、 黒田清輝に師事。同年、白馬会の結成に参加。第1回文展で三等賞受賞。文展、帝展で審査貝を務め、 光風会を結成するなど、画壇の重鎮として活躍した。黒田の外光派の作風の影響を受け、宗教や文学 などを題材とした堅実な作風を示した。代表作に法華寺の伝説に着想を得た<おもいで>など。昭和32 (1957)年度文化功労者。 奈良県立美術館 特別展 大和の美より |

在の御所市で生まれ、葛城山や生駒山で修業し、前鬼(ぜんき)と後鬼(ごき)を弟子にしたと伝わる。

吉野大峯での修行で現れた蔵王権現の像を桜の木に彫った逸話から、吉野山は桜の名所になった。

なり、高下駄をはき岩に腰かける像が滋賀・石馬寺(いしばじ)などにある。

幼少のころから神童として頭角をあらわし、17歳で出家。32歳の時修行を積むため葛城山にこ

もった。

反対する母を残したと伝える木像が吉祥草寺に安置されている。その後3 0年以上、山中の岩屋に住み

「葛を着て松を食べ、鬼神を酷使すること自在なり」と「日本霊異記」は伝える。

役小角(おづぬ)、役優姿塞とも呼ばれた。全国各地の山々を修行され仏法を説き、修験道の基礎を開い

た。後に光格天皇より「神変大菩薩」の諡を与えられた。

呪術に通じて仏教に帰依し、葛城山(現在の金剛山)を中心として活躍して多数の寺院を開いている。

孔雀明王の呪法を修行して不思議な力を得、鬼神を自由自在に使役した。

金峯山寺で行われるユニークな節分会の起源にもなっている。

役小角は修験道の開祖で、役行者、役優婆塞とも呼ばれ、呪術に通じて仏教に帰依し、葛城山(現在

の金剛山)を中心として活躍して多数の寺院を開いている。

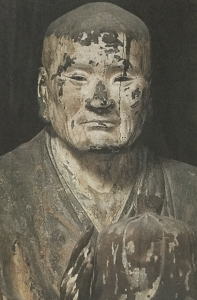

鑑真 gannzinn

んしつ)。そこに描かれた袈裟は、仏教修行者が着る、質素な衣の様式を表現していた。像は、鑑真の死

期を悟った弟子らが制作したと伝えられ、師の高潔な雰囲気を示そうとしたらしい。

国宝象は、寺の梁が折れる夢をみて、師の死期が近いと悟った僧忍基(にんき)や唐から渡来した弟子ら

が制作したと伝わる。

鑑真像は天平期の脱活乾漆造り、麻布を漆で貼り重ねた張子状の等身像で、重さは12kg。j

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

鑑真和上⇒⇒⇒

当時、勝手に布教をすることは禁じられていたが行基は弾圧を受けながらも各地で仏の教えを説き、

各地で寺院の建設や橋、ため池など公共工事に取り組み、民衆の心をつかんだ奈良時代の高僧で

ある。続日本書紀には慕い追従するものが、ややもすれば千を数えたと書かれている。

河内国の百済系氏族高志(こし)氏の出身。同郷の入唐僧道昭を師と仰いで出家し、行を積んで民衆

布施に乗り出した。これが多数の私度(しど)僧を生み、政府は僧尼令違反で行基集団を禁圧した。

それでも民衆の圧倒的支持を得た行基の勢いは衰えなかった。政権もこのパワーには一目置いた。

やがて禁圧は緩められ、聖武天皇は大仏造営の中枢に行基を抜擢、僧階最高位の大僧正を授けた。

行基菩薩、文殊菩薩とも呼ばれる。生駒山麓に竹林寺があり、行基の住房が前身とされる。本人の

遺言で墓所も営まれた。鎌倉中期の1235年に、行基を尊崇する僧や信徒によって発掘された。

墓誌を刻んだ銅製骨臓器が出土、僧らはそこに竹林寺を開き、尊像を造立して行基を追慕した。入寂

500年後の肖像だが、以後、この像が行基の根本像的存在となり、近年には原寸模刻も数体造られ

た。明治の廃仏毀釈で竹林寺は廃寺となり像は本山の唐招提寺に引き取られた。

行基坐像は東大寺や西大寺にも近世像があり、現代作も近鉄奈良駅噴水の立像がある。

行基は生涯に49のお寺を建てた。

喜光寺は行基が亡くなったといわれる場所。

|

| 無著菩薩(国宝) 運慶 |

なる唯識思想(ゆいしき)を大成した。

興福寺北円堂には弟・世親とともに立つインドの高僧。慈しみに満ちた眼差し。建暦2年(1212)、

像高193cm、木造。運慶さく。X線CTスキャン

調査で、いずれも芯のある木材を組み合わせて造ったことがわかった。

奈良・興福寺は710 (和銅3 )年、藤原不比等が「厩坂寺(うまさか)」を平城京に移したことに始まる。

何度か戦災、火災に見舞われ、1180(治承4)年の平氏による南都焼き打ちでは全焼した。

運慶は同寺を拠点とする奈良仏師・康慶を父に、復興に参画して様々な仏像を残した。

維摩居士(住吉明神)

|

| 法華寺の木造維摩居士坐像(国宝) |

について問答を交わす。法隆寺塔本塑像中にもその場面が表わされている。奈良・法華寺の

木彫像、滋賀・石山寺の木彫像などが知られている。

文殊菩薩の脇侍となる。

古代の維摩像が法隆寺五重塔初層の塑造の群像の中と、法華寺本堂にある。8世紀初期の

法隆寺の維摩は鼻が盛り上がり、ひげが胸まで伸びた西域の中央アジア系の人物。8世紀末頃

の法華寺の維摩は威厳にみち、やはり日本人離れした個性を感じさせる。興福寺の維摩は西域

の雰囲気は薄れ、日本人の俳優が維摩を演じているな感じなどといわれている。

から、「維摩居士」と呼ばれた。衆生の苦病を引き受け、重い病を患っていた時があった。

釈迦が弟子や菩薩たちに見舞いに行くように勧めても誰も行きたがらなかった。維摩は仏の教

えを深く理解していたがために、彼らを論破してしまうからであった。

唯一、彼を見舞ったのが知恵の象徴とされる文殊菩薩であった。

頃ワシにさらわれて奈良に至り、高僧義淵僧正(ぎえん)に拾われて仏門に

入った。

義淵の下で修業した良弁は東大寺の前身・金鐘寺や羂索堂(現三月堂・

法華堂)で勉学修法に努め、ついに東大寺の開山・初代別当に就いた。

30余歳になった良弁は、わが子を尋ねて奈良まで来た母と涙の再会、

その後は長く親孝行をした。

物語は文楽や歌舞伎にも脚色され、二月堂下には物語ゆかりの良弁杉、

大仏殿西には母を祭る子安宮も鎮座する。

良弁像を秘蔵している国宝開山堂(鎌倉時代)は中心部が大仏様の小堂、

それを後に和様ベースの建物で覆った宝形造(ほうぎょう)りである。

開山堂内には西の大仏殿に向けて良弁像が安置されている。

良弁僧正の命日の12月16日は、年に一度の開山堂内を見学できる。

文楽⇒⇒⇒

|

|

| 良弁と再開を果たした母親を祀った子安神社。 安産祈願に訪れ人もいるという。 |

|

| 子安神社 (こやすじんじや ) 大仏殿と指図堂の間に、白壁の土塀に囲まれた子安宮・子安明神と よばれる小社がこれである。 東大寺の古図には、この子安宮の位置に神社が描かれていて「富貴社」 と注記され、「フキのやしろ」と呼ばれていたらしい。平成元年に当社の解体 修理が行なわれた際、社殿内より寛文十?一年 (一六七ー )九月二十四日と 文久ニ年 (一八六二 )の日付の還宮の棟札二枚が発見された。そこから 中門堂衆の文殊院によって既に改築されていたことが明らかになり、子安宮 の称号が十七世紀に遡ることも判明した 。 二月堂神名帳には「子安大明神・穴師大明神」と子安明神の名がみえるが、 この子安神は他国の明神である。享保年間 (一七一六?一七三五 )の東大 寺諸伽藍略録によると、良弁僧正の母を祭祀したと言い、「相模国からこら れた母がここに住し、良弁は孝養を尽くした」旨の説明がなされ、「孝養社」と 言ったとも記さ孫、寛文の頃は、丁度二月堂の焼失と再建が江戸幕府の尽 力で行なわれ、二月堂観音信仰を通して、良弁・実忠二人の祖徳が顕揚され た時期でもある。 安産と子孫繁栄を願う社として「富貴社」より改称されたものらしい。 |

|

|

| 辛国神社 | |

| 良弁をねたんだ行者がハチの大群を襲いかからせたが、 呪文で鉄鉢の中に閉じ込めた |

|

|

| 二月堂の前にそびえる良弁杉 |

|

| ワシにさらわれた良弁が見つかった 場所は、杉ではなくイチイの木だった という。「跡に石が置かれた」 開山堂の南 |

鷲尾隆元?教学執事の案内で訪ねた。

政変や天変地異が相次いだ奈良時代。聖武天皇は、仏教の力で国を治めめよと廬舎那仏

(大仏)の造営を発願。 ,それを支えたのが良弁だった。

良弁は幼い頃にワシにさらわれ、二月堂の前にある杉の木まで運ばれたところを高層に

助けられたという逸話がある。だが、これは浄瑠璃などで後年広がったストーリー鷲尾さんが

「何の変哲もない場所ですが」と案内してくれたのは四月堂に近く、木陰にぽつんとたたずむ

石だった。

「ここにはイチイの木があったんです」。実は元々の伝説では、良弁はここで発見されたと

いう。木は鎌倉時代に枯れ、跡に度かれたのがこの石なのだとか。

一行は、二月堂前の良弁杉へも。こちらは 1 9 6 1年の第2室戸台風.で倒れたが、現在は

押木を植樹したものが高く伸びる。

初代別当でありながら、良弁について残された史斜は少ない。鷲尾さんによると、「続日本紀」

に良弁の記録はわずか 4カ所。弟子で後継に指名されていた早良親王.が、官僚の暗殺事件

への関与を疑われたことで、「太平期の業績などが意図的に削除されたのかもし?れません」 。

一方、伝説は多い。大仏殿わぎの辛国神社には、良弁をねたんだ行者がハチの大群を襲

いかからせたが、呪文で鉄鉢の中に閉じ込めたという話が伝わる。解説に聰き入る参加者ら。

国宝で、普段非公開の開山堂は庭から見学。ここには通常、良弁僧正坐像 (国宝・平安時代 )

が安置されているが、 1 2 5 0年忌で像は近くの法華堂 (国宝、奈良時代 )で特別公開中。

法華堂は東大寺で現存する最古の建物。像は、不空羂索観音や四天王の傍らに据えられ

ていた。正面を見据え、気迫をみなぎらせたその姿は、華厳経を説いた天平の僧の熱意をしの

ばせ、思わず合掌。さらに、ワシにさらわれた良弁を探し続け、後に再会を果たした母親をまつ

った子安神社も訪問。伝説に包まれたミステリアスな生涯も東大寺の魅力を一層際立たせてい

ると実感した。

大仏殿の脇にそびえる金属製の「相輪」は、 1 9 7 0年大阪万博で七重の塔の形をした

古河パビリオンの一部を譲り受けたもの。当時、東大寺は塔全体の移築を希望していたとか。

実現していたら、奈良の景観も随分違っていたと想像はふくらむ。

コースの締めくくりとなったのは修理を終え、今年 5月に落慶法要を迎えた指図堂。現在の建物

は江戸末期のもので、新築されたばかりの写経場や日本庭園も見学した。

2023ー12−8 朝日新聞(神田剛 )