| |

第16代 仁徳天皇 (にんとく)地図

|

|

|

|

| 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部 会議のパンフレットより |

|

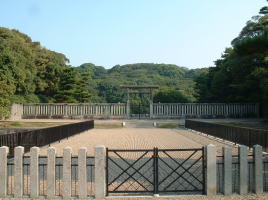

父…応神天皇(第四皇子) 陵墓…百舌鳥耳原中陵(大山古墳) 前方後円墳 |

| 仁徳陵古墳は三重の周濠が巡らされ、内側の第一濠(ぼり)の幅は広いところで100mを超えるが、棒状のもので測ったもので、4mの 記録がある。 仁徳陵のような巨大古墳では、堀の水が風にあおられて立つ波で墳丘が削られるため、宮内庁では墳丘の保全に向けて、水を抜いて護岸工事をすることも検討。 百舌鳥古墳群は堺市、古市古墳群は大阪府の羽曳野市と藤井寺に広がり、古墳時代前期末~後期前半(4世紀後半~6世紀前半)に築造された約90基の古墳が集中する。日本最大を誇る堺市・仁徳陵古墳(大山・だいせん)古墳や第2位の羽曳野市・応神陵古墳(誉田御廟山古墳)などの巨大な前方後円墳が集中する。 |

|

堺市にある国内最大の前方後円墳・仁徳陵古墳(大山古墳、墳丘長486m)の内濠の水深は最深3.6mで、 仁徳陵古墳は宮内庁が天皇陵として管理しているが、正確な水深や容積の記録はなく、 昨年12月~今年8月、3重の濠のうち最も内側の第一濠に音波探査機を載せたポートを浮かべ、形を調べた。 最も深かったのは前方部の東側で3.6m。容積は34万立方mあり、 墳丘部分は2012年、大阪府などがヘリコプターからレーザーを照射して等高線図を作成。 の濠は、近世以降は農業用水に使われ、築造時よりも貯水量が増えた。 墳丘長をめぐっては、290mとされてきたニサンザイ古墳(堺市)について、 日本書紀などで4世紀に在位していたと記されている仁徳天皇の陵墓とし で宮内庁が管理し、築造は5世紀とされる。実際の被葬者は分かっていない ため、研究者らは「大山(だいせん)古墳」と遺跡名で呼ぶことを提唱して いる。ほかにも「大仙古墳」「大仙陵」などの呼び方もある。 宮内庁は陵墓への立ち入りを禁じているが、研究者団体の求めに応じて2 013年,卑弥呼の墓との説がある奈良県桜井市の箸墓古墳の調査を認め た。研究者団体は仁徳陵古墳への立ち入り調査も要望している。 |

| 兄 | 大山守命 | おおやまもりのみこと |

| 弟 | 菟道稚郎子 | うじのわきのいらつこ |

| 子 | 第17代履中天皇 | りちゅう |

| 子 | 第18代反正天皇 | はんぜい |

| 子 | 第19代允恭天皇 | いんぎょう |

|

| 秦の始皇帝と並ぶ世界三大墳墓の一つ |

|

| 近つ飛鳥博物館展示 |

|

古墳名(所在地) 順位墳丘長(m) 1 486 大山古墳(仁徳陵古墳・大阪府) (A) 2 425 誉田御廟山古墳(応神陵古墳・大阪府) ⑧ 3 365ミサンザイ古墳(履中陵古墳・大阪府) 4 350造山古墳(岡山県) 5 335 河内大塚山古墳(陵墓参考地大阪府) 6 310 丸山古墳(陵墓参考地・奈良県) 7 300以上 ニサンザイ古墳(陵墓参考地・大阪府) 8 300 渋谷向山古墳(景行陵古墳・奈良県)9 290 仲津山古墳(仲姫命陵古墳・大阪府) 10 286 作山古墳(岡山県) |

|

|

|

|

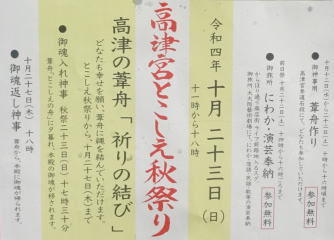

日本書紀 仁徳天皇 尊びて皇太后とす。難波に都つくる。是を高津宮※(たかつのみや)と謂す。

碑石が建てられているが、確実な根拠があるわけではない。 |

|

|

浪速の地を皇都 (高津宮)と定められ大阪隆昌の基を築かれた 仁徳天皇を王神と仰ぐ神社。貞観8年(866) 清和天皇の勅令に よって難波高津宮の遺跡が探され、あったと定められた地に仁 徳天皇を祀る社が建立されたのが始まりとされている。700年後、 正親町天皇の天正11年 (1583)、 豊臣秀吉が大坂城を築城した 際にご神体を現在地に移すが、第2次世界大戦時の大阪大空襲 で神社は全焼。現在の社殿は、戦後に再建されたものである。 |

|

| 御祭神 本社 左座 仲哀天皇 応神天皇 神功皇后 本座 仁徳天皇 右座 葦姫皇后 履中天皇 摂末社 比売古曽神社 下照姫命 高倉稲荷神社 宇賀御魂神 安井稲荷神社 宇賀御魂命 白菊神社 草野姫命 千年神社 大市姫命 常高神社 大山祇命 |

|

大阪平野に南北に延びる上町台地の大阪市中央区高津にあ り、「高津宮」を営んだ仁徳天皇を主神として祭る。 社伝によると、平安時代に旧都の遺跡が探索され社地を定め たのが創始。安土桃山時代には豊臣秀吉の大坂城築城に際し、 現在地に移ったという。昭和20年に戦火により神輿庫のみを残 して社殿が失われたが、36年に復興された。 すとくいん 落語の「高津の富」「崇徳院」「高倉狐」でも知られ、境内の 「高津の富亭」では寄席が行われている。また、絵馬殿の辺り は展望の名所だったという。

|

|

|

|

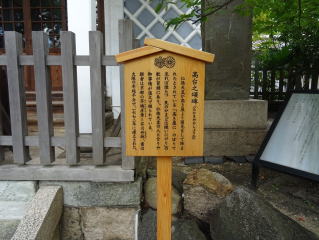

| 高台之頌碑(たかきやのしょうひ) 仁徳天皇が高き屋より国見をして詠まれたとされている 撰者は京都の茶煥彦章=芥川丹邱、書は大阪の牟純平介で、 |

| 仁徳天皇四年の春二月の 己未の朔甲子に、 登りて遠に望むに、烟気、域の中に起たず。以為ふに、百姓既に貧しくして、家に炊く 者無きか。 |

|

仁徳天皇七年の夏四月の辛未の朔に、天皇、台の上に居しまして、遠に望みたま はく、「烟気、国に満てり。百姓、自づからに富めるか」とのたまふ。皇后、且言した まはく、「宮垣壊れて、脩むること得ず。殿屋破れて、衣 被 露る。何をか富めり と謂ふや」とまうしたまふ。天皇の曰はく、「其れ天の君を立つるは、是百姓の為に なり。然れば君は百姓を以て本とす。是を以て、昔の聖王は、一人も飢ゑ寒ゆると きには、顧みて身を責む。今百姓貧しきは、朕が貧しきなり。百姓富めるは、朕が富 |

|

|

|

五代目桂文枝の碑 桂文枝一周忌にあたる平成十八年三月 に建立された。文枝師匠は平成十二年 より平成十七年まで、高津の富亭に欠か さず出演し、平成十七年一月十日のとんど 祭りが最後の高座となった。このような 経緯により五代目桂文枝を顕彰する碑が 建立された。石碑の題字は長年の盟友で あった三代目桂春團治師匠の筆による |

|

|

献 梅 碑 昭和三年に高津宮献梅会によって建立された。 わが国に論語と千字文を伝えたとされる 王仁博士が、梅花に和歌を添えて仁徳天皇に 奉ったという話をもとに、毎年二月十一日 献梅会の氏子らが梅花を神前に奉納している。 王仁博士の歌 難波津に咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花 |

| 能 梅 梅 あらすじ 早春の二月、京都五条に住む藤原何某(ワキ)はまだ難 波津を見たことがないので、一目見に行こうと都から下って いく。難波津に着いた何某は、 早春の海辺の気色を眺めな がら、大友家持が桜の季節の難波津を詠んだ歌を思い出 す。 歌を吟じて、 今はまだ梅の盛りだと独り言を言うと、里女 (前シテ)が現れる。 女は、家持がこの歌を詠んだ時の事情 を語り、もともとは桜ではなく梅を詠んだものだったのだ、と 言う。さらに和歌についていろいろ語って聞かせると、今夜 月の出る事にまた参ります、と告げて梅の木陰に消えていく。 その夜、藤原何某が梅の木陰で仮寝していると、月が出るの と共に梅の精(後シテ)が現れる。 梅の精は、古来より梅が尊 ばれていること等を語ると、天下泰平と幾久しく栄える御代 を祝って舞を舞うのであった。 |

|

|

梅乃橋 現在の石橋は一七六八年に天満九丁目の 長浜屋五兵衛が奉納した。かつて高津宮 一帯は梅の名所であり橋名の由来となった。 橋の下には梅川が流れていて『摂陽奇観』 (江戸時代後期)では、東から西に流れる梅川を 掘り広げたのが道頓堀とする「梅川道頓堀 上流説」を紹介している。 |

|

| 鳥居には、仁風敷宇宙 徳化洽乾坤 の文字が刻まれている。 |

|

|

|

|

| 相合坂(あいおい・縁むすびの坂) 明治後期、氏子の土地奉納により今のような坂ができた。 横から見ると二等辺三角形で男女が両方から同時に登り、頂点 でピタリと出会うと相性が良いと云われている。 |

|

「熊野詣」と 平成十六年四月、五代目桂文枝師匠は創作落語「熊野詣」を初演した。 柳の葉に熊野権現のありがたいお告げがあらわれるという話。 椰は紀州熊野三社(本宮・速玉・那智)の神木で神の宿る木、熊野 詣のお守り、参詣の証として珍重された。 熊野速玉大社には、日本一の椰(国の天然記念物)がそびえている。 髙津宮は熊野参詣道の第三番目の郡戸(こうと)王子の推定地であり 文枝師匠の最後の高座となった所でもある。 このように御縁が幾重にも重なり、このたび熊野速玉大社の郷の苗木 が記念植樹された次第である。 平成二十三年七月十七日 高津宮宮司 小谷真功 熊野速玉大社官司 上野顯 五代目桂文枝門弟 |

| 日本書紀 履中天皇 太子を殺せまつらむとす。密に兵を興して、「太子の宮※」を囲む。時に平群木菟宿禰 ・物部大前宿禰・漢直の祖阿知使主、三人、太子に啓す。太子、信けたまはず。一に云はく、 太子酔ひて起きたまはずといふ。故、三人、太子を扶けまつりて、馬に乗せまつりて逃げぬ。

|

・